Verwendung, Neuregelungen und Verbote von Kältemitteln

Der folgende Beitrag liefert Ihnen eine Orientierungshilfe zu den aktuell gängigen Kältemitteln. Durch die letzte Revision der F-Gase-Verordnung, der EU-Verordnung Nr. 2024/573 über fluorierte Treibhausgase, ergeben sich wichtige Regelungen bezüglich derzeit noch verbreiteter Kältemittel. Mehrere dieser Stoffe werden je nach Anwendung in den kommenden Jahren verboten sein.

Als Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen finden Sie im Folgenden einige grundlegende Informationen zu Kältemitteln und können den Stand Ihrer Anlagen damit leicht einordnen. Somit erhalten Sie auch eine gute Entscheidungshilfe in der Frage Umrüstung oder Neuanschaffung Ihrer Anlagen.

Inhaltsverzeichnis

- Kältemittel und ihre wichtigsten Eigenschaften

- Weitere positive Anwendungseigenschaften

- Bezug von fluorierten Kältemitteln

- Die bisher meistverwendeten Kältemittel und ihre möglichen Alternativen

- Halogenfreie Alternativen zu F-Gasen

- Halogenhaltige Alternativen

- Beratung

- Die Verordnung (EU) Nr. 2024/573 über fluorierte Treibhausgase und künftige Verschärfungen der Verbote von F-Gasen

- Einschränkungen und Verbote für Kältemittel

- Verwendung von F-Gasen für bestehende Anlagen (Artikel 13 der F-Gase-VO)

- Download der Verordnung

Kältemittel und ihre wichtigsten Eigenschaften

Laut gängiger Definition sind Kältemittel Medien, die in einer Kältemaschine oder Wärmepumpe durch Verdampfung einem Medium Wärme entziehen können und somit Kälte herstellen. Zu beachten ist zunächst, dass es sich bei Kältemitteln nicht um Kühlmittel handelt. Letztere sind in der Lage, bestehende Kälte zu transportieren oder Wärme abzuführen, während ein Kältemittel eingesetzt wird, um Kälte zu erzeugen.

Besonders wichtig bei Kältemitteln sind ihre thermodynamischen Eigenschaften. Zunächst darf ein Kältemittel keinesfalls einfrieren. Das Mittel soll in der Lage sein, im Verdampfer bei allen Betriebstemperaturen und bei möglichst geringer Druckabsenkung ausreichend stark verdampfen zu können. Die Verdampfungswärme (Enthalpie) soll möglichst hoch sein, um mit möglichst kleinem Volumenstrom eine bestimmte Kälteleistung erzielen zu können.

Auch die kritische Temperatur muss hoch genug sein. Um die Temperatur bei der Verdampfung möglichst konstant zu halten, sollte der Temperaturgleit des Kältemittels sehr gering oder gar nicht vorhanden sein. Dies ist vor allem bei Einstoffkältemitteln oder auch bei „azeotropen“ Gemischen gegeben, die trotz unterschiedlicher Siedepunkte ein Entmischen beim Sieden vermeiden.

Um die Verflüssigung der Kältemittels im Kondensator zu ermöglichen, sollte ein nicht zu hoher Druck nötig sein. Zudem sollte ein Kältemittel eine möglichst hohe volumetrische Heizleistung aufweisen: Hierdurch kann der Volumenstrom geringgehalten werden und ein Gerät bzw. eine Anlage kompakter gebaut werden.

Weitere positive Anwendungseigenschaften

- nicht brennbar/explosiv

- nicht gesundheitsschädlich

- ökologisch unbedenklich (keine oder geringe Treibhauswirkung, keine ozonschädigende Wirkung)

- gute Verträglichkeit mit anderen im System verwendeten Materialien

- niedrige Viskosität der Flüssigkeit für möglichst gute Fließeigenschaften

Da kaum ein Kältemittel alle wünschenswerten Eigenschaften zugleich aufweist, müssen in der praktischen Anwendung so gut wie immer Einschränkungen hingenommen werden bzw. es ist ein gewisser Aufwand erforderlich, um unerwünschte Eigenschaften zu kompensieren. Vielfach gleicht – je nach Anlage bzw. Maschine – eine positive Eigenschaft eines Mittels eine andere, negative Eigenschaft aus.

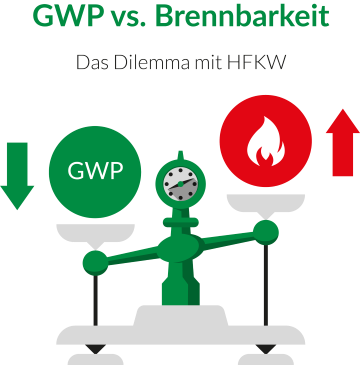

So gibt es beispielsweise giftige oder ätzende Kältemittel, die jedoch eine hohe Verdampfungswärme erzielen können und daher gerne angewendet werden. Wegen der gesundheitsgefährdenden Eigenschaften werden dann, sofern machbar, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bei anderen Stoffen wird wiederum – sofern es die Sicherheitsvorschriften zulassen – eine Brennbarkeit zu Gunsten eines geringen Treibhauspotenzials akzeptiert.

Von der jeweiligen Anwendung ist abhängig, ob man sich für oder gegen ein bestimmtes Kältemittel mit seinen spezifischen Eigenschaften entscheidet. Da viele unterschiedliche Kältemittel im Einsatz sind, sollten die jeweiligen Vor- und Nachteile stets gegeneinander abgewogen werden.

Bezug von fluorierten Kältemitteln

Für den Bezug ist oft eine spezielle Zertifizierung (Betriebszertifizierung oder personenbezogene Zertifizierung) notwendig. Diese erteilen die jeweils zuständigen Landesämter für Umwelt. Fachbetriebe für Kälte- und Klimatechnik müssen ihre Betriebszertifizierung oder personenbezogene Zertifizierung vorlegen, um fluorierte Kältemittel vom Großhandel zu beziehen. Ein Verkauf der Kältemittel an nicht zertifizierte Betriebe oder Personen ist verboten.

Die bisher meistverwendeten Kältemittel und ihre möglichen Alternativen

Nachdem die einstmals verbreitet eingesetzten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) wegen ihrer ozonschädigenden Eigenschaften in den 1980er-Jahren teilweise und in den 1990er-Jahren schließlich vollständig verboten wurden, ist heute in Deutschland in neu gebauten Anlagen nur noch die Verwendung von Kältemitteln ohne ozonschädigende Wirkung erlaubt.

Vielfach werden nunmehr F-Gase (fluorierte Kohlenwasserstoffe, kurz FKW) eingesetzt. Jedoch besitzen mehrere dieser Kältemittel Eigenschaften, die das Klima schädigen, indem sie eine starke Treibhauswirkung entfalten. So ist etwa das Kältemittel R 410A, das verbreitet in stationären Klimaanlagen eingesetzt wird, mit einem GWP-Wert (Global Warming Potential) von 2.088 stark klimaschädlich und darf keinesfalls aus der Anlage in die Umwelt entweichen.

Auch R 404A (GWP-Wert 3.920), R 507 (GWP- Wert 3.985) oder das vor allem in PKW-Klimaanlagen verwendete Kältemittel R 134a haben einen hohen GWP-Wert (1430). Es wurde daher bereits vor Jahren für den Einsatz in Klimaanlagen in neuen PKW verboten, da es bei Autoklimaanlagen relativ leicht passieren kann, dass das Gas austritt.

Die Alternativen

Das Kältemittel R 1234yf mit seinem niedrigen GWP von 4 gilt aufgrund mehrerer vergleichbaren Eigenschaften als gute Alternative zu R 134a. Doch ist der in R 1234yf verwendete Stoff (2,3,3,3-Tetrafluorpropen) aus der Gruppe der Hydro-Fluor-Olefine (HFO) gering brennbar (Sicherheitsgruppe A2L).

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe an sogenannten „Low-GWP“-Kältemitteln, die Anteile an HFO wie z.B. R 1234yf oder R 1234ze enthalten. Diese werden in bestimmten Anteilen den HFKW zugemischt, um den GWP-Wert zu senken und die gewünschten physikalischen Eigenschaften zu erreichen. Hier gilt aber, dass Kältemittel mit niedrigem GWP eine leichte Brennbarkeit aufweisen und daher in die Sicherheitsgruppe A2L nach DIN EN 378-1 eingestuft werden.

Übersicht einiger Kältemittel im Vergleich

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über alle relevanten Kältemittel im Vergleich bezüglich GWP-Wert, bar-Wert und Sicherheitsgruppe.